育児休業(育休)ってどれくらい取ればいいか?判断はなかなか難しいですよね。

子どもが小さいうちはそばにいて子育てに専念したい気持ちはあるものの、仕事にも復帰しなればならないし・・・

そんな葛藤を抱えている方は多いのではないでしょうか?

そこで今回は、日本における育休制度をわかりやすく解説します。最後まで読めば仕事復帰にベストな時期がわかりますので、ぜひご覧ください。

法律では育休ってどれくらいとれる?

ところで、育休ってどれくらいとれるのでしょうか?

1年だけ?2年くらいはとれる?

まずは法律で決められている「育休のルール」を確認してみましょう。

育休のルール上は、原則1歳まで取得可能

育休の期間は原則、子が1歳を迎える誕生日の前日までというのがルールとなっています。

保育所に入所できなかった場合には子が1歳6ヶ月まで延長ができ、それでも入所できなかった場合はさらに2歳まで再延長することが可能です。

ただし育休の期間は自動的に延長できるわけではなく、保育所に入所できなかった等の手続きが必要となりますのでご注意ください。

ちなみに出産前後は産前産後休業(産休)として扱われます。

| 産前休業 | 出産予定日の6週間前から(※) |

|---|---|

| 産後休業 | 出産日翌日から8週間 |

※ただし多胎妊娠の場合は14週間前から取得可能

ママの場合は産休を取れるので、育休は産休が終わってからスタートとなります。

実際にみんなはどれくらい育休ってとってるの?

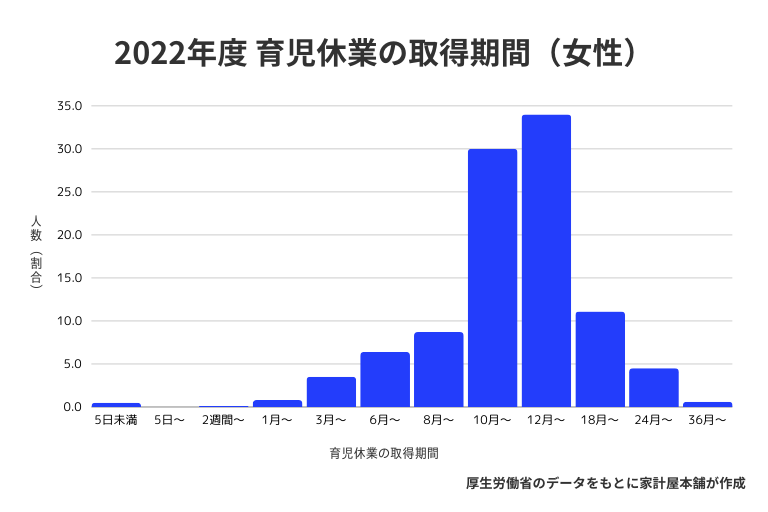

では実際、どれくらいの期間育休を取る方が多いのでしょうか?厚生労働省の統計によると、2022年度における女性の育児休業取得期間は以下のとおりでした。

このデータからわかるとおり、お子さんが1歳~1歳6ヶ月までの間に仕事に復帰される方が一番多いですね。

これは定員の枠が多い「1歳4月入園」を目指す方が多いからだと思われます。

というのも4月生まれ以外だと1歳ちょうどは年度途中の入所となり、すでに0歳児クラスの定員枠が埋まっているケースも。

そのため、0歳児クラスよりも定員の枠が増える1歳児クラスに入れるこの時期まで育休を取る方が多いと考えられます。

しかし、まだまだエリアによっては保育園激戦区のところもありますし、そういう場所では0歳児での入園も考えておきたいところ。

最近は少子化で待機児童が減っているとはいえ、保育園激戦区だとまだまだ希望どおり保育所に入れないことも。そういった場合はお子さんが0歳代のうちに早めに復帰を考えておいた方がいいでしょう。

その証拠に、お子さんが10ヶ月~1歳までの間で仕事復帰された方は2番目に多いというデータとなっています。

以上、育休期間の平均的なデータをご紹介しました。育休は延長できるとはいえ、1歳6ヶ月、2歳まで延長される方はそこまで多くはないというのが現実のようです。

育休はどれくらい取る?の結論

育休はどれくらい取ればいいのか?という問いに対する結論ですが、結局は「保育所への入所のしやすさ」で考えるといいでしょう。

ちなみに育休を延長したい場合は入園選考時に考慮してくれる自治体もありましたが、2025年4月からは育休延長の審査が厳格化されるという報道もありましたのでご注意ください。

とはいえ、お子さんを保育所に小さなお子さんを預けて仕事に復帰するのは不安もあるでしょう。そういった場合にはパパも育休をとってみてはいかがでしょうか?

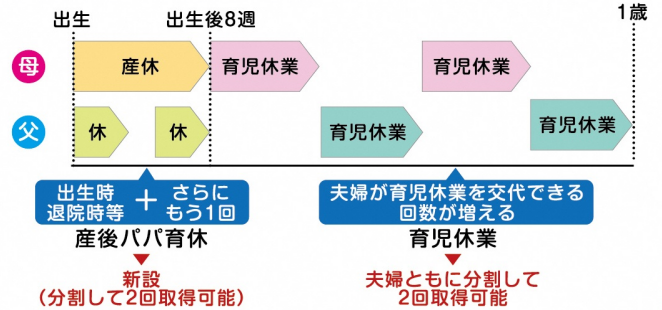

実際、パパも育児に参加しやすいように最近は「産後パパ育休」や「パパ・ママ育休プラス」といった制度も導入されました。

| 産後パパ育休 |

|---|

画像出典元:厚生労働省 |

| 育休制度とは別に、出生後8週間以内に4週間を限度として2回に分けて取得できる休業制度のこと。 ママのサポートをできるばかりでなく、4週間の休暇を2回に分けて取得すれば、仕事の引き継ぎの負担も減らせるというメリットも。 |

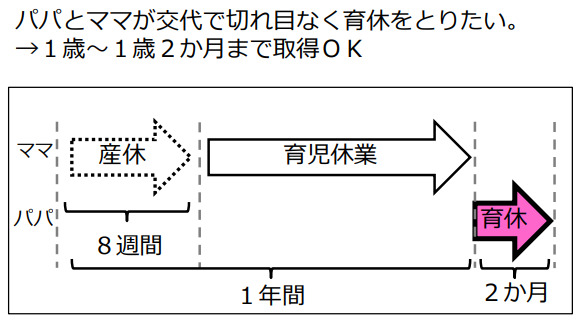

| パパ・ママ育休プラス |

|---|

画像出典元:両親で育児休業を取得しましょう!(厚生労働省) |

| 両親ともに育休を取得することで、原則1歳までの育児休業制度を1歳2ヶ月まで延長できる制度のこと。 ママと一緒に育休を取得して子育てするのもいいですし、育休の期間を分けて取得することでママの仕事復帰をサポートするために利用するのもおすすめです。 |

このように育休は一度取ったら終わりではなく、最近は分割して取得できるなどますます便利になっています。

ママだけが育休をとれば終わり!ではなく、ママとパパが話し合って戦略的に育休を活用したいものですね。

育休手当はいくらもらえる?実際の計算例も紹介

育休を取る上で、期間と同じくらい「お金」の面も大事なのではないでしょうか?

そこで育休を取るとどれくらいの手当をもらえるのか?計算方法をお伝えします。

育休手当の計算方法

育児休業給付金(育休手当)の計算方法は以下のとおり。

育休手当=休業時開始賃金日額 × 休業期間日数 × 67%(または50%)

育休手当の元となる賃金日額は、育休開始前6ヶ月間の賃金を180で除した額となります。また、育休開始から180日までは67%、それ以降は50%で計算されるのでご注意ください。

ここで、月収20万円の方を例に計算してみましょう。

| 180日まで(67%) | 約13.4万円 |

|---|---|

| それ以降(50%) | 約10万円 |

※育休手当の上限は約31万円(180日以降は約23万円)となります。

なお、育休手当は2ヶ月に1回の振り込みとなります。その点も毎月振り込まれるお給料とは少し異なるので注意が必要ですね。

育休中は非課税&社会保険料が免除になるメリットも

育休手当をもらえるのはありがたいけれど、やっぱりお給料をもらっていたときと比べて収入が落ちるのはネックになるなぁ・・・と感じているあなたへ。

実は、育休の経済的なメリットは育休手当をもらえるだけではありません!

なんと育休手当は非課税であり、さらに育休期間中は社会保険料が免除になるのです。

さらに条件しだいでは夫の税法上の扶養に入ることで、配偶者控除(もしくは配偶者特別控除)を使うことができます。

このように育休中の収入は働いていたときの半分近くになるとはいえ、育休手当の額面以上のメリットがあるという点はぜひ覚えておきましょう!

育休を3年とる場合の注意点

育休は最大で延長したとしても2歳までなのですが、公務員の方や一部の企業では「3歳までOK」のところもあります。

そのため2歳を超えて育休を延長する可能性が高い方は、ぜひ一度お勤め先のルールを確認してみるといいでしょう。

ただし、この法定通りの育休期間を経過して「育休を3歳まで延長する」場合、以下の2つに注意が必要です。

- 法定通りの育休期間を経過すると無給となる

- 3歳になると定員枠の関係で保育所への入所が厳しくなることも

まず育休手当の給付期間は最大で延長したとしても2歳まで。そのため3歳まで延長した場合、最後の1年間は育休手当はもらえず無給となで注意してください(ただし社会保険料は免除されます)

また3歳まで保育所に入所しなかった場合、地域によっては定員枠の関係上、保育所への入所が厳しくなることも。

お子さんの預け先として認可外保育園やこども園、幼稚園などを利用するなら別ですが、そうでないなら3歳まで延長しても仕事復帰できそうか?考える必要があります。

育休の期間を考える上での3つの注意点

最後に、育休を取る上で気をつけるべきことを3点ご紹介します。

- 支給されるまでは時間がかかることも

- 時短勤務で復帰する場合は2人目以降の育休手当に注意

- 入社1年未満だと原則、育休はとれない

1.育休手当はいつもらえる?支給されるまでは時間がかかることも

1つ目は育休を振り込まれる時期についてです。

育休手当は給与と異なり、意外とすぐには振り込まれません。

育休手当は「支給決定してから約1週間で振り込まれる」とされているものの、そもそも本人→会社→ハローワークへと申請する流れがあるので、そもそも支給決定するまでのプロセスに時間がかかるのです。

そのため、育休手当が振り込まれるまでは時間がかかるものとして家計のやりくりは考えておきましょう。

2.時短勤務で復帰する場合は2人目以降の育休手当に注意

育休から仕事復帰した後、2人目の育休を取る場合。2人目ともなると、上の子の保育園のお迎えがあるためフルタイムではなく時短勤務で復帰される方も多いでしょう。

そのときに気をつけたいのが、育休手当の計算のもととなる給与の額です。

時短勤務での給与をもとに育休手当の額が計算されるので、フルタイムで働けていた1人目のときよりも手当の額が減ってしまうことも。

時短勤務で復帰される方で2人目も考えている方は、この点についても覚えておくことをおすすめします。

3.入社1年未満だと育休がとれない場合も

最後にご紹介するのが、そもそも入社1年未満だと育休をとれないということです。

育休を取得するにはいくつか条件がありますが、その1つに「入社1年経過」というものがあります。

そのため、就職・転職したてで育休を取ろうとすると「実は適用外だった・・・」という可能性があるのでご注意ください。

仕事復帰するまでに家計のことを見直してみませんか?

今回は育休制度についてご紹介しましたが、いかがでしたでしょうか?

育休期間は非課税で手当がもらえる上に、社会保険料が免除になるというメリットもあります。しかしフルタイムで働いていた時期と比べると、やはり収入は落ちてしまうので家計のやりくりは難しくなりますよね。

さらにお子さんが生まれると子育てでドンドンお金がかかる時期に突入します。

そこで、産休・育休という時間があるうちに家計のことを見直してみませんか?

家計屋本舗なら女性のファイナンシャルプランナーに、家計の見直しだけでなく、iDeCoやNISAなど資産運用のこともご相談いただけます。

仕事が始まってからではなかなか時間が取れません。ぜひ今のうちに家計を整えてみましょう!

ちなみに小さいなお子様がいる方はZoomでのご相談もOK!まずはこちらからお気軽にお問い合わせください。